生活・健康

生活・健康 ロハスって何?

ロハスとは、「Lifestyles of Health and Sustainability」の頭文字をとった造語です。自分が地球レベルで未来とつながっていることを実感し、健康と持続可能な社会生活を心...

生活・健康

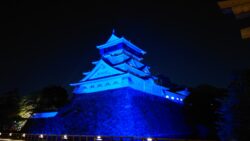

生活・健康  文化・歴史

文化・歴史  その他

その他  自然・生物

自然・生物  その他

その他  生活・健康

生活・健康  文化・歴史

文化・歴史  ビジネス・経済

ビジネス・経済  自然・生物

自然・生物  文化・歴史

文化・歴史  科学・技術

科学・技術  文化・歴史

文化・歴史