その他

その他 詰め替えの日

6月25日は「詰め替えの日」です。化粧品会社「ちふれ化粧品(現在のちふれホールディングス株式会社)」が、1974年(昭和49年)のこの日、オイルショックにより原材料が高騰している中、価格の維持や省資源...

その他

その他  文化・歴史

文化・歴史  自然・生物

自然・生物  その他

その他  生活・健康

生活・健康  その他

その他  その他

その他  生活・健康

生活・健康  生活・健康

生活・健康  文化・歴史

文化・歴史  その他

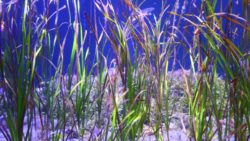

その他  自然・生物

自然・生物