その他

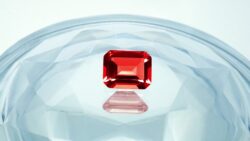

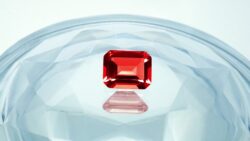

その他 ダイヤモンドより高価だったルビー

7月の誕生石のルビーは情熱、仁愛、威厳というような意味を持つ石です。希少性や価値の高さから、ダイアモンド・サファイア・エメラルドと並んでルビーは「世界四大宝石」と呼ばれていて、いずれも古代から王室など...

その他

その他  その他

その他  その他

その他  その他

その他  その他

その他  その他

その他  その他

その他  その他

その他  その他

その他  その他

その他  その他

その他  その他

その他