その他

その他 なぜ「水商売」っていうの?

スナックやキャバクラなどの風俗業を水商売といいますが、なぜ「水商売」といわれようになったのでしょうか。語源は大きく3つの説があります。一つめは、流れる水のように収入が不確定な商売という意味からとする説...

その他

その他  その他

その他  文化・歴史

文化・歴史  その他

その他  文化・歴史

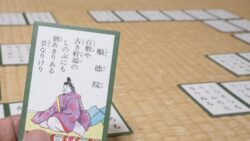

文化・歴史  文化・歴史

文化・歴史  その他

その他  文化・歴史

文化・歴史  文化・歴史

文化・歴史  その他

その他  その他

その他  文化・歴史

文化・歴史